|

После революционных потрясений 1917 года жизнь в России кардинально

изменилась. Реформы коснулись и сферы образования, в том числе, художественного,

где на смену классическим учебным заведениям пришли, так называемые,

СГХМ, то есть Свободные Государственные Художественные мастерские.

Обучение строилось на том, что известные скульпторы, художники и мастера

других творческих профессий в свободной форме делились своим опытом

с обучающимися. Для поступления в СГХМ требовалось только желание

учиться — никаких экзаменов предусмотрено не было, при этом принимались

даже те, у кого не было начального образования.

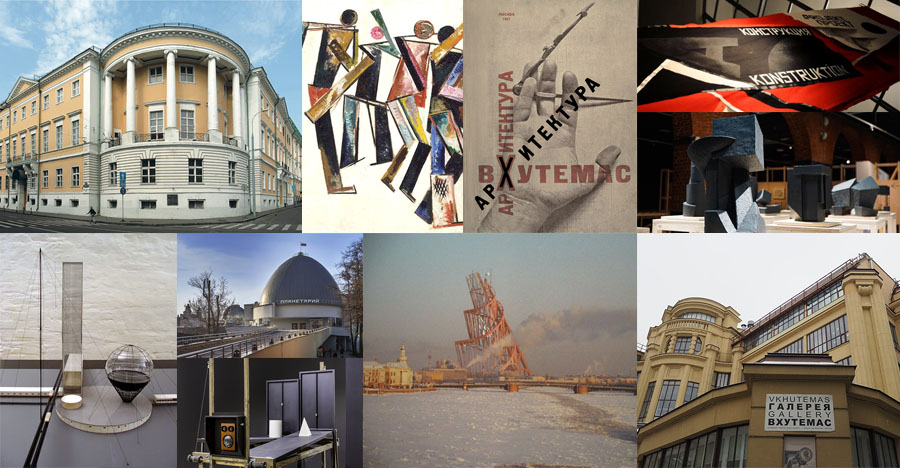

Первые такие мастерские в Москве открылись в 1918 году на базе Строгановского

промышленного училища и занимали комплекс зданий на Рождественке,

вторые — расположились на Мясницкой, д. 21 в здании бывшего Училища

живописи, ваяния и зодчества. Объединение двух этих мастерских в 1920

году стало началом короткой, но очень яркой истории ВХУТЕМАС — Высших

художественно-технических мастерских.

С самого первого дня учебный процесс ВХУТЕМАС был пропитан духом абсолютной

свободы. Студентам позволялось без препятствий переходить из мастерской

в мастерскую, а педагоги выбирались методом открытого голосования.

Конечно, со временем ВХУТЕМАС стал более жесткой структурой, но дух

свободы витал в его стенах до самого последнего дня.

|

|

|

Корпус на Мясницкой, 21. Фото: bigenc.ru

|

| |

|

|

Корпус на Рождественке (МАРХИ). Фото: newsmarhi.ru

|

| |

|

|

Корпус на Рождественке (МАРХИ), интерьер. Фото:

newsmarhi.ru

|

| |

|

|

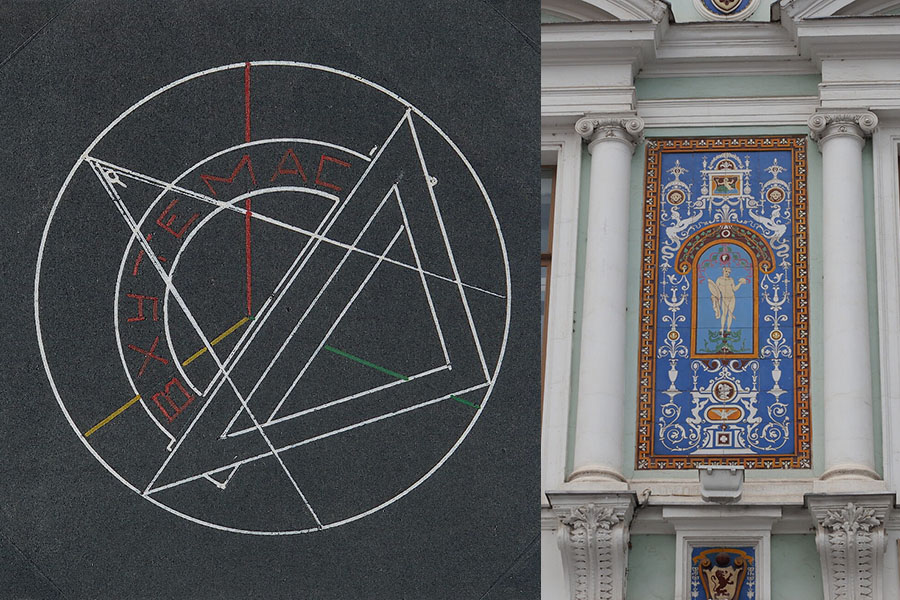

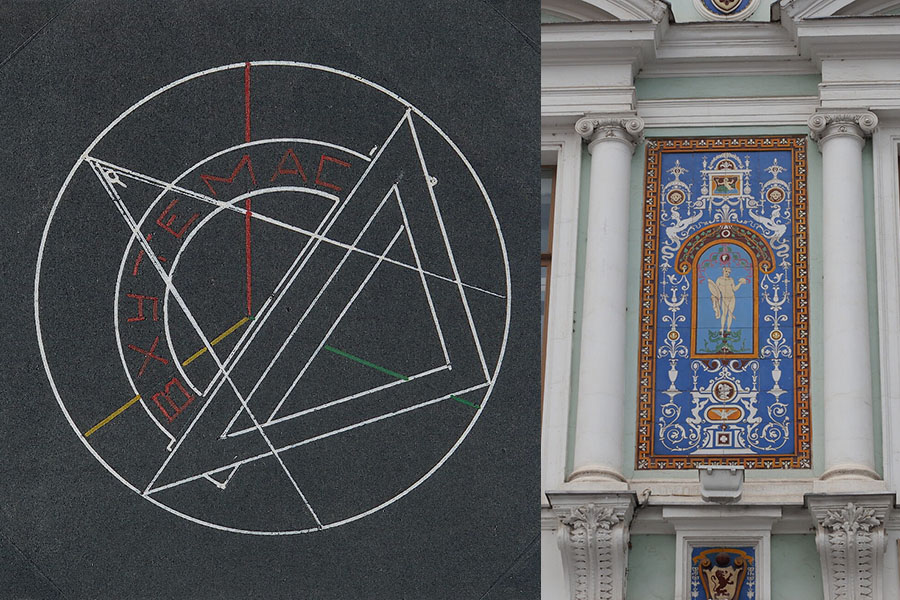

Изображение: thecharnelhouse.org

|

Фрагмент фасада здания МАРХИ.

|

| |

Фото: newsmarhi.ru

|

|

Главной предпосылкой к созданию ВХУТЕМАС стало осознание факта, что

в XX веке мир стал стремительно меняться, и новому миру была необходима

совершенно новая эстетика. Упор был сделан на экономичность конструктивных

решений, рациональное использование материалов и пространства, проектирование

многофункциональных и мобильных изделий. Также принципиально отвергалось

поверхностное украшательство. Многие из этих постулатов до сих пор

являются канонами дизайна.

Для воплощения данных принципов в жизнь необходимы были художники

нового типа. Поэтому выпускники ВХУТЕМАС — это, прежде всего, люди,

способные проектно мыслить и решать самые разные задачи, вне зависимости

от узкой специализации. И для их обучения впервые была создана рабочая

модель мультифункционального универсального образования, где производственные

и художественные дисциплины, теория и практика были объединены.

|

|

|

|

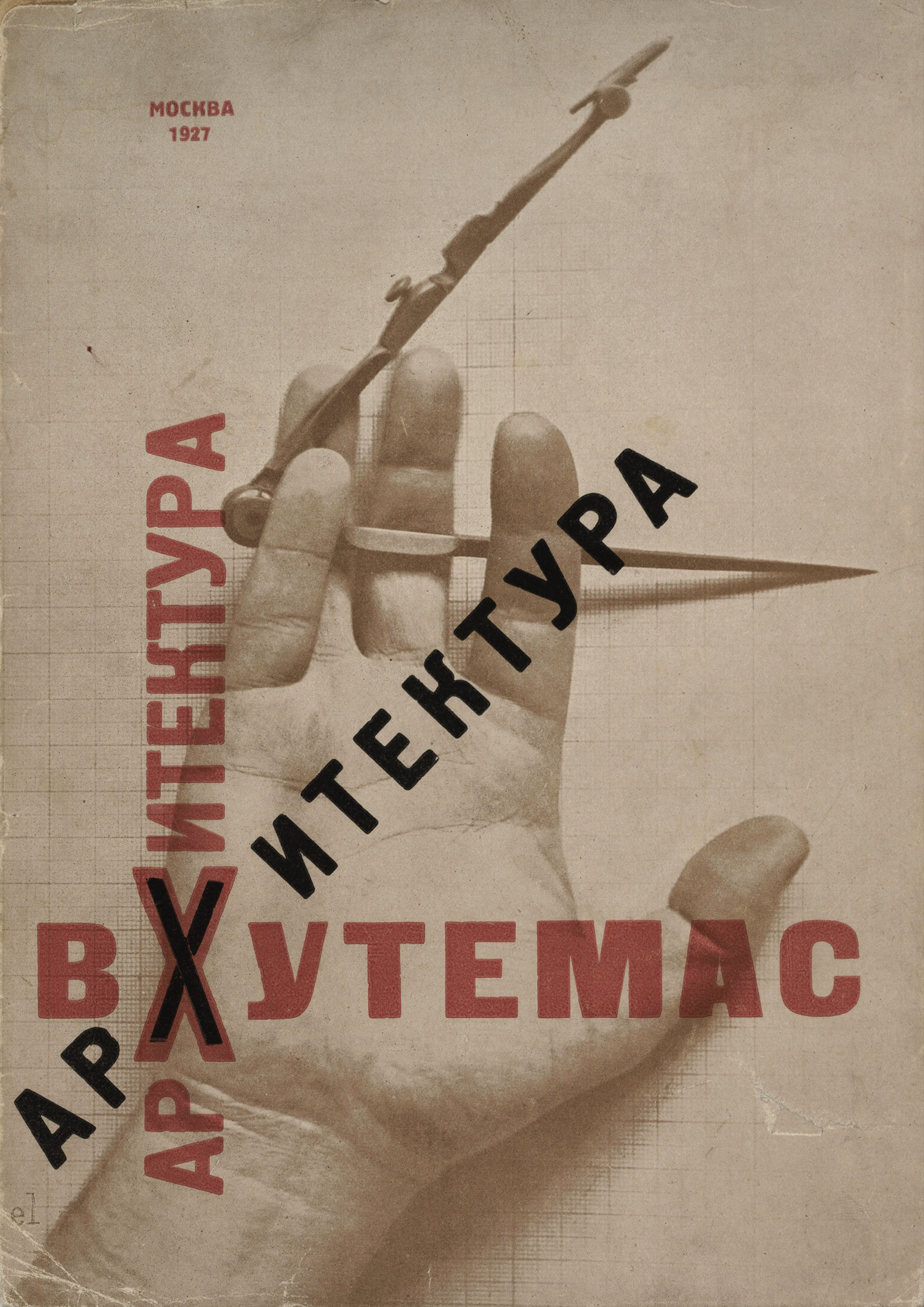

Л.М.Лисицкий. Обложка книги "Архитектура.

Вхутемас. 1920 — 1927"

|

Фото: Владимир Обухович (vk.com/club3783287)

|

| |

Варвара Степанова. "5 фигур на белом фоне". Фото с

выставки "В гостях у Родченко и Степановой к 120-летию

со дня рождения В.Ф. Степановой" в ГМИИ им. А.С. Пушкина

|

|

|

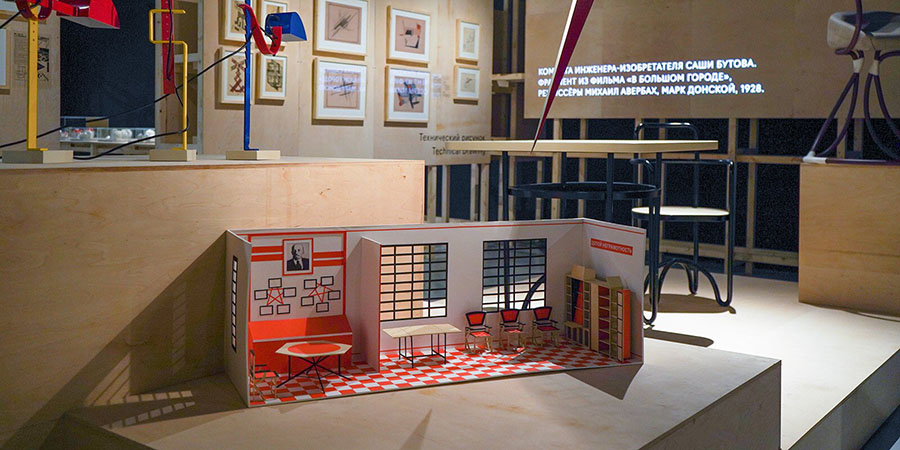

Новая эстетика ВХУТЕМАС. Экспозиция в Музее

Москвы с выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда".

Фото: vk.com/public191925351

|

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВХУТЕМАСа

|

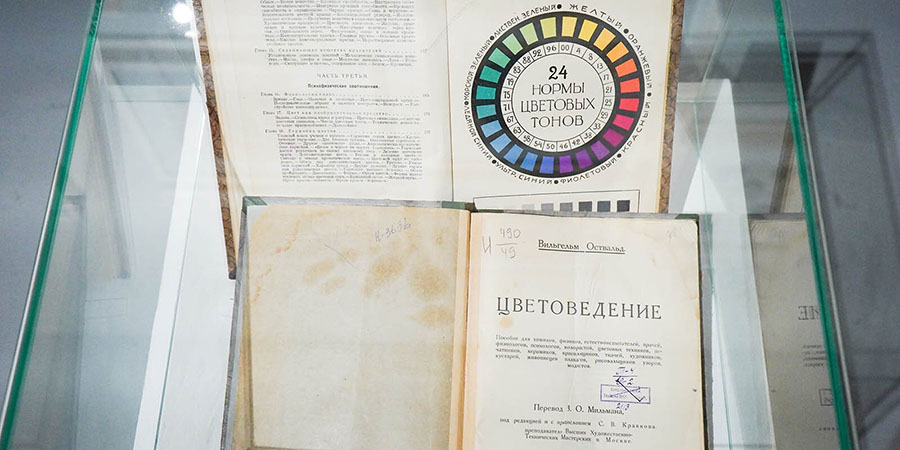

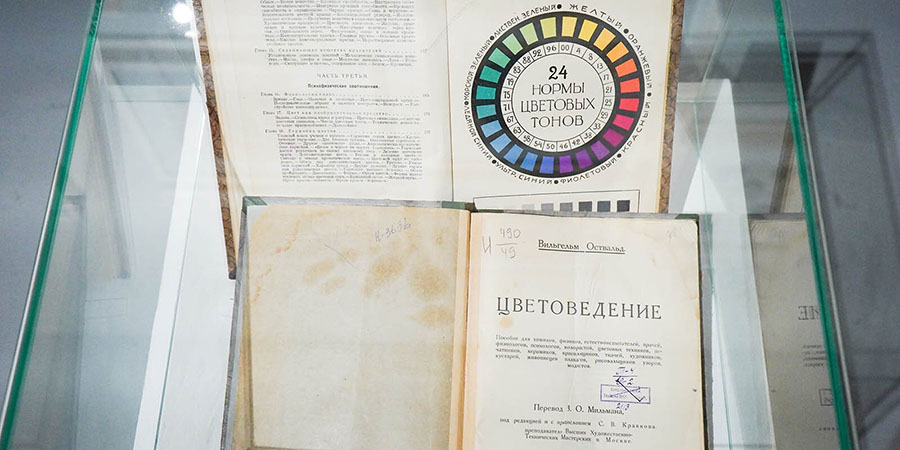

Кроме решения актуальных задач времени и создания нового

типа художника для промышленности, у ВХУТЕМАСа была и другая важная

цель — активный поиск универсальных основ различных видов искусств

и человеческой деятельности вообще. В учебном плане это отразилось

наличием основного отделения, где преподавались четыре обязательные

дисциплины: графика, цвет, объем и пространство. Это стало одним из

главных методических нововведений мастерских.

В курсе "Графика" студенты редко создавали классические

натюрморты, а работали, в основном, с неожиданными фактурами и композициямии

из кирпича, дерева, стекла. Помимо изображения реальных предметов,

они также проходили курс графической конструкции на плоскости, типичное

задание которого — построить композицию "слева-направо"

или "сверху-вниз" из простейших геометрических форм. В курсе

"Цвет" и вовсе было 8 дисциплин, в том числе, изучение физических

и оптических свойств цвета.

В основе дисциплины "Пространство" лежало развитие пространственного

мышления и восприятия. В свою очередь дисциплина "Объём"

была построена на новых подходах к поиску форм.

|

|

Фото: newsmarhi.ru

|

| |

|

|

|

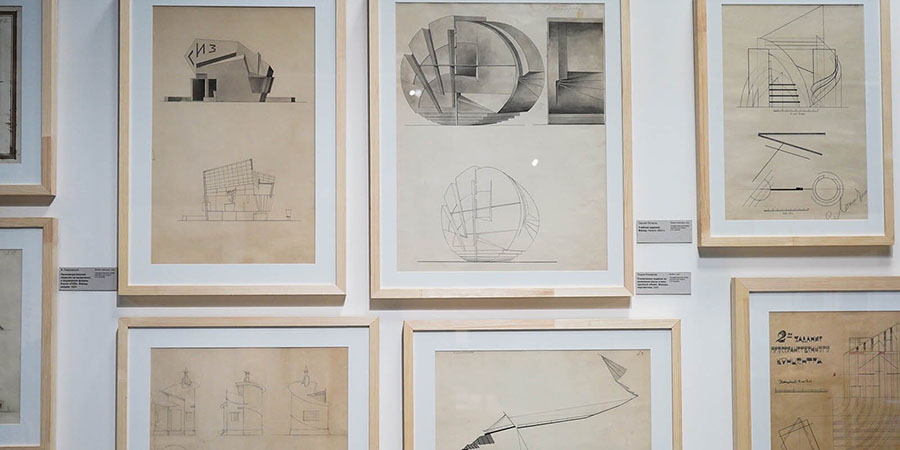

Эскизы по дисциплине "Графика". Фото:

mos.ru

|

| |

|

|

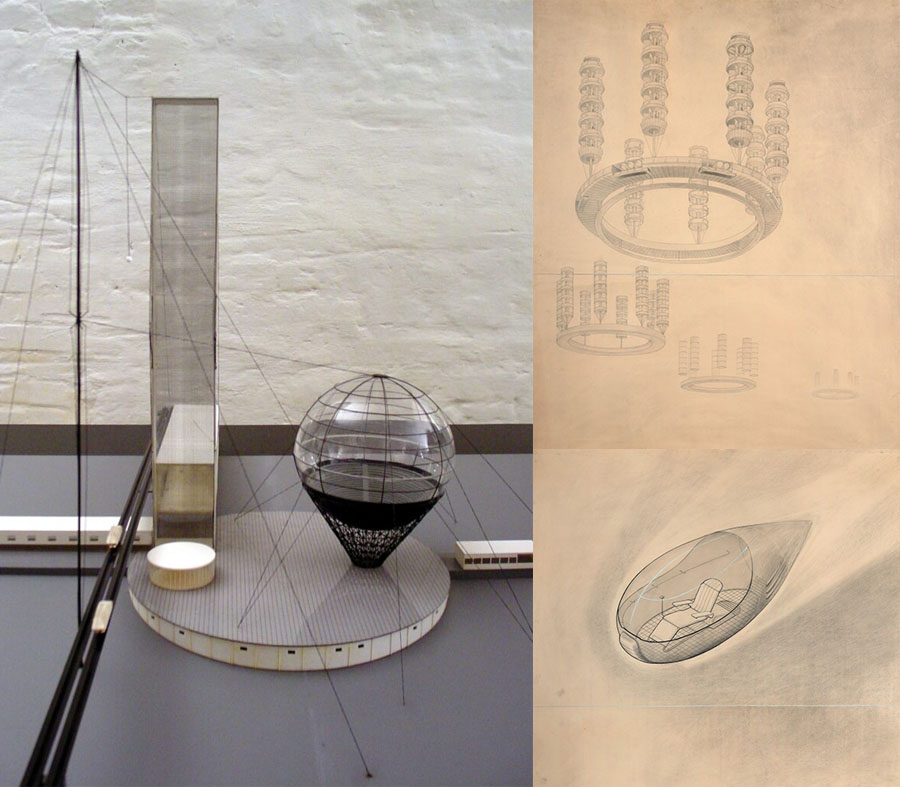

Эскизы по дисциплине "Объём". Фото:

mos.ru

|

| |

|

|

Модели по дисциплине "Объём". Фото:

mos.ru

|

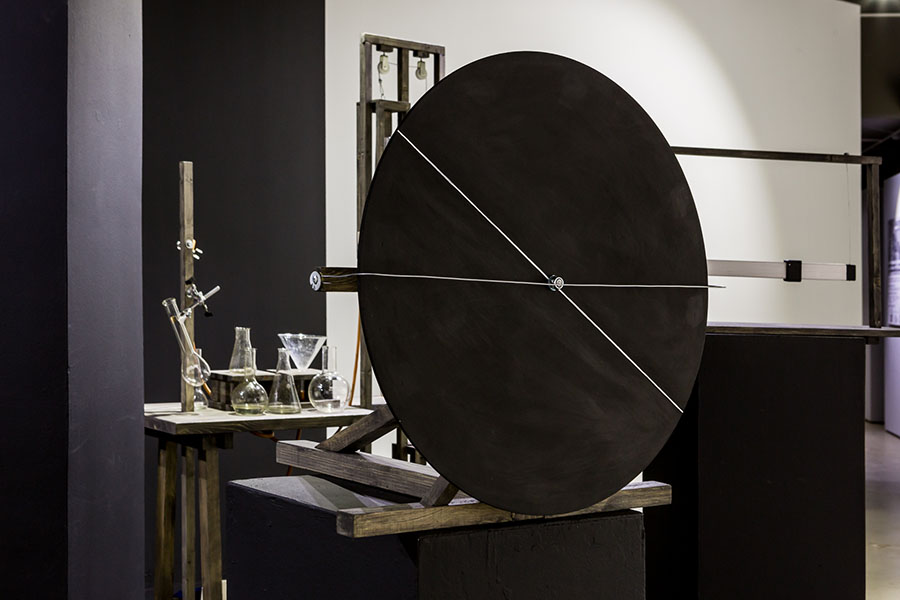

Успехи Высших художественно-технических мастерских стали возможными

во многом благодаря сильнейшему преподавательскому составу. В разное

время студенты могли учиться здесь у скульпторов Веры Мухиной и Алексея

Бабичева, архитекторов Моисея Гинзбурга и Николая Докучаева, художников

и графиков Петра Митурича и Василия Кандинского, первопроходцев в

дизайне Эль Лисицкого и Александра Родченко. Педагоги представляли

разные идеологические и творческие течения, но были едины в главном

— они учили студентов не копировать реальность, а анализировать её,

и на этой основе создавать новое. Всего же за 10 лет работы это учебное

заведение окончили около 1500 студентов.

Многие преподаватели даже придумывали для своих студентов уникальные

инструменты, чтобы сделать обучение максимально эффективным. Например,

Николай Ладовский, считавший главным материалом архитектуры не камень,

а пространство, разработал уникальную психотехническую лабораторию.

В ней студенты с помощью специальных тренажеров тренировали глазомер

— учились на вскидку определять объём, площадь и длину предметов,

расстояния между ними и пространственные соотношения.

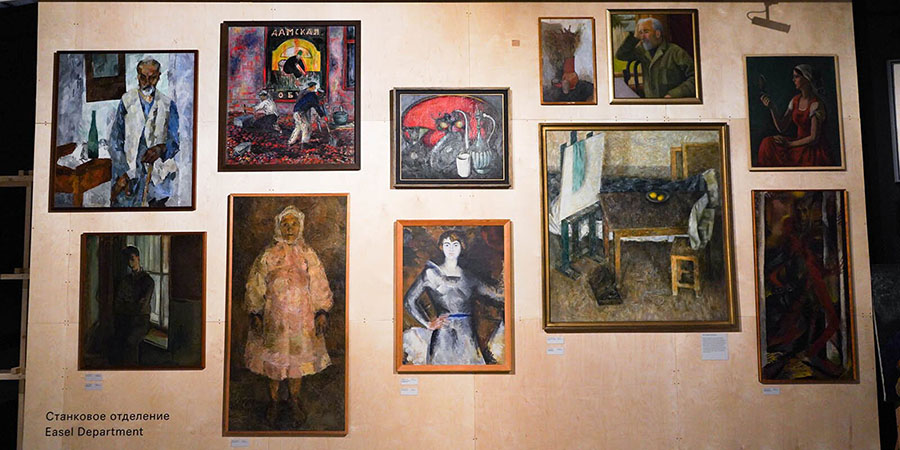

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ

|

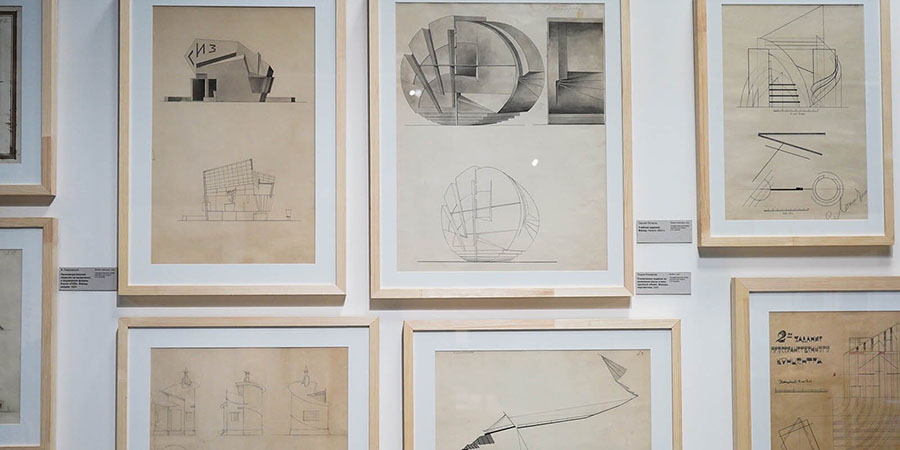

Художественных факультетов во ВХУТЕМАСе было всего три: архитектурный,

скульптурный и живописный. И их история показывает, что далеко не

все преподаватели мастерских были приверженцами радикально новых взглядов.

Причем у преподавателей традиционного направления находилось немало

последователей среди студентов.

Особенно ярко борьба идей выражалась на архитектурном факультете.

С самого начала здесь было два отделения: академическое и связанное

с поиском нового архитектурного языка. До 1924 года главенствовало

первое, а после — второе.

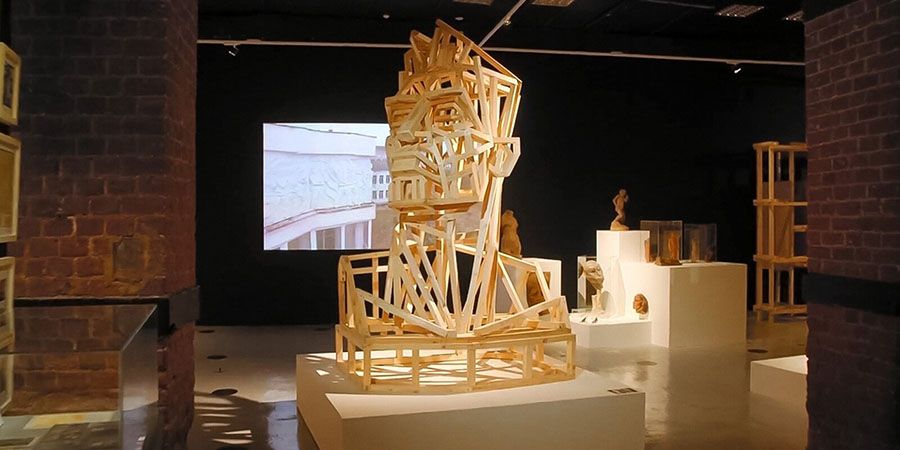

На скульптурном факультете изначально преобладал дух новаторства.

Работа с натурой здесь не была идеализированной, и человеческое тело

отражалось в работах в разных пространственных отношениях. Да и в

отличие от академии художеств, где использовались в основном мрамор,

бронза, гипс, во ВХУТЕМАСе часто работали с твердым камнем или деревом,

металлом или стеклом.

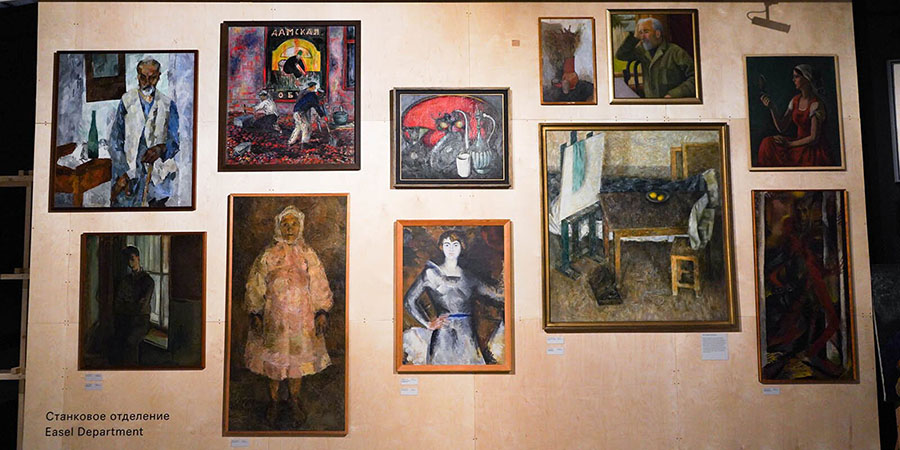

А вот на живописном факультете активно развивались тенденции еще дореволюционной

живописи. Здесь на творческую манеру студентов сильно влияла манера

преподавателя.

|

|

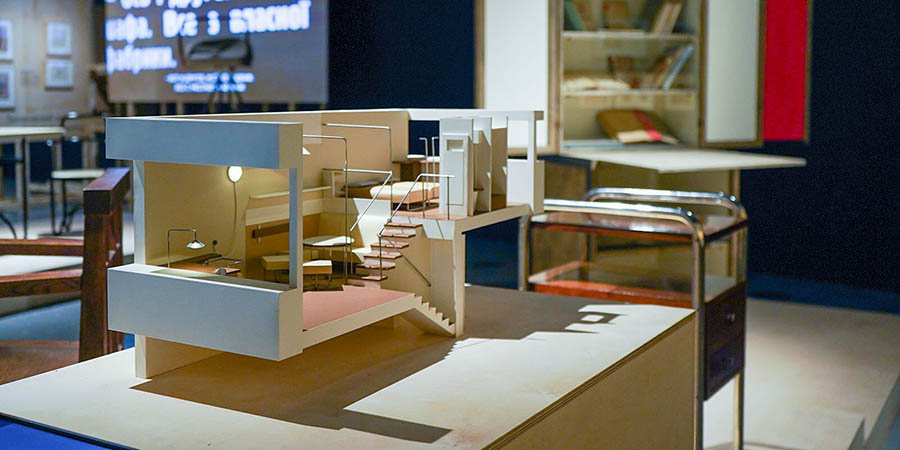

Модель. Фото: anirish.livejournal.com

|

| |

|

|

|

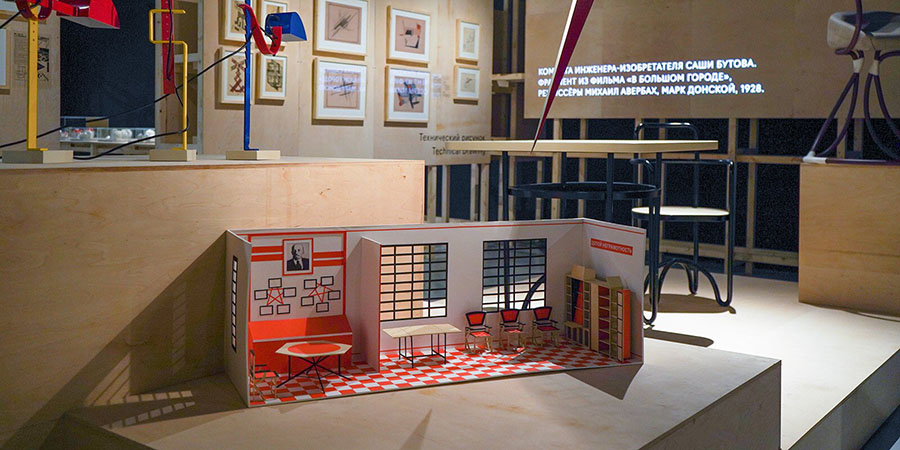

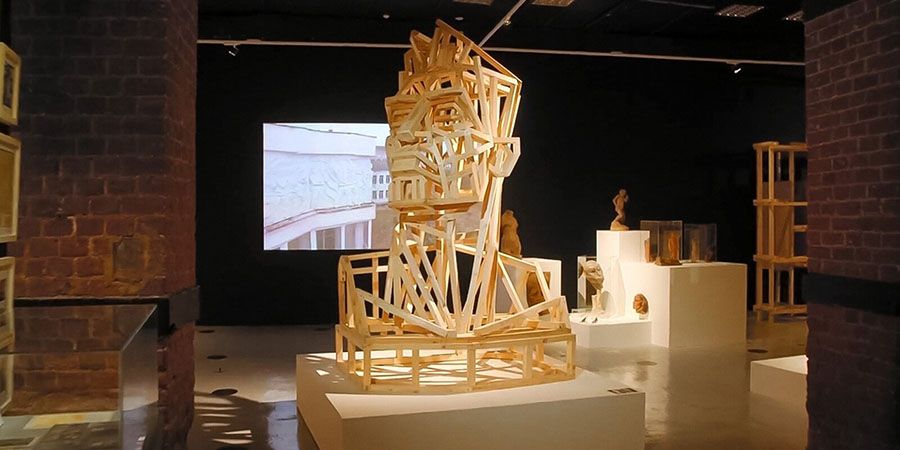

Экспозиция в Музее Москвы с выставки "ВХУТЕМАС

100. Школа авангарда". Фото: vk.com/public191925351

|

| |

|

|

Экспозиция в Музее Москвы с выставки "ВХУТЕМАС

100. Школа авангарда". Фото: mos.ru

|

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ

|

Главной задачей производственных факультетов было воспитание

художника, который хорошо знаком с производственным процессом и после

окончания обучения сможет применить свои знания на практике. Всего

производственных факультетов было пять: текстильный, керамический,

полиграфический, а также деревообделочный и металлообрабатывающий,

которые впоследствии объединили в "дерметфак".

На каждом из них большое внимание уделялось практике. Керамический

факультет был тесно связан с Дулевским фарфоровым заводом, а текстильный

сотрудничал с Трехгорной мануфактурой. Практически все педагоги преподавали

без отрыва от производства, а студенты параллельно учебе работали

на профильных предприятиях. Также преподаватели часто совмещали учебные

задания с актуальными конкурсными заданиями, чтобы студенты лучше

понимали, каковы реальные задачи, возникающие перед представителями

их профессии.

|

|

|

|

|

Экспозиция в Музее Москвы. Фото: mos.ru

|

ЧТО СОЗДАВАЛОСЬ ВО ВХУТЕМАСе

|

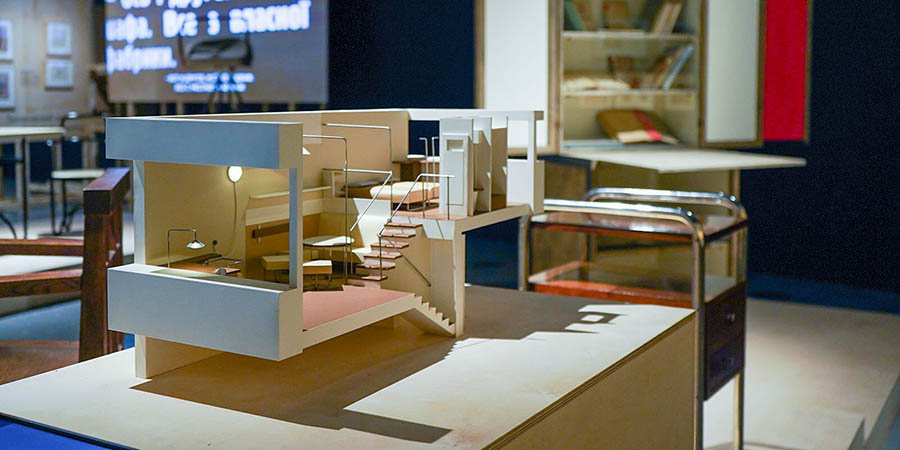

По сути, ВХУТЕМАС был лабораторией, где проверялись

и реализовывались теоретические идеи авангарда. На дерметфаке студенты

под руководством Антона Лавинского занимались разработкой трансформируемой

мебели. Проектировались также и комплексные решения жилых ячеек. Авторство

самой известной из них принадлежит Эль Лисицкому. Благодаря полиграфическому

факультету появилось множество конструктивистских афиш, плакатов,

книжных обложек.

Знаменитый агиттекстиль с его сложной геометрической композицией также

родился во многом благодаря ВХУТЕМАСу. Особенность этих тканей заключалась

в том, что узоры с узнаваемыми символами эпохи были различимы только

при близком рассмотрении. Издалека казалось, что поверхность покрыта

абстрактными композициями.

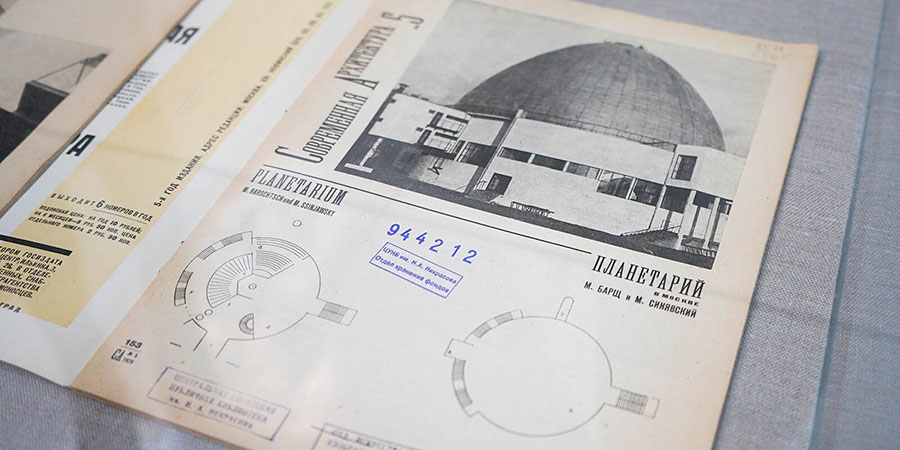

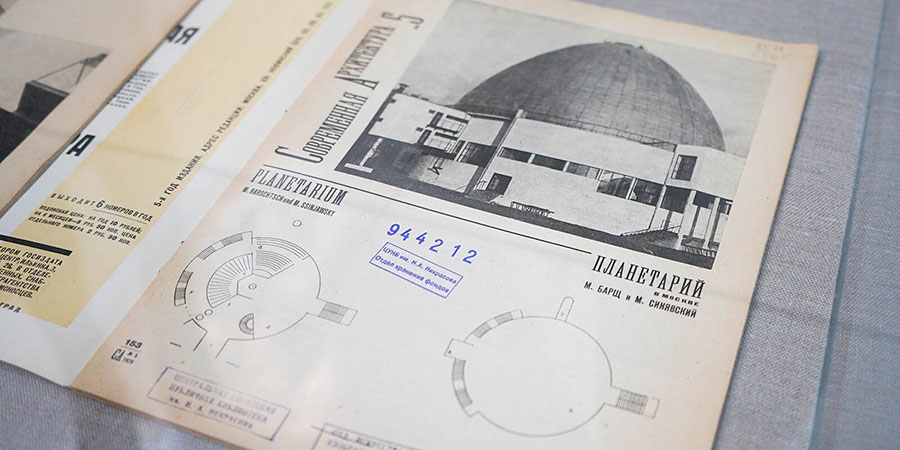

И, конечно же, выпускники ВХУТЕМАСа оставили свой след и в архитектуре.

Например, Московский планетарий построен по проекту Михаила Барща

и Михаила Синявского.

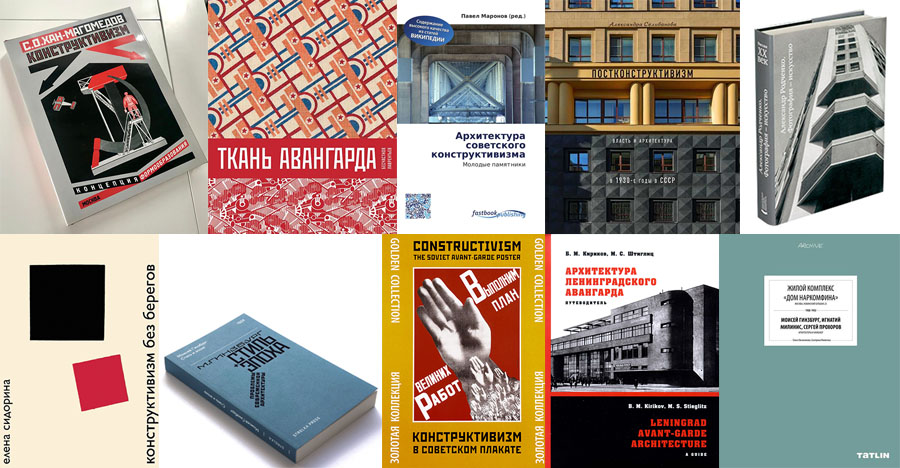

Здесь

вы найдете ТОП-10 книг по конструктивизму.

|

|

Жилая ячейка, Эль Лисицкий. Фото: mos.ru

|

|

|

|

|

Фото: mos.ru

|

| |

|

|

Московский планетарий. Проект Михаила Барща

и Михаила Синявского. Фото © Ludvig14 (wikipedia.org)

|

| |

|

|

Агиттекстиль. Фото слева: togdazine.ru, справа:

dangerousminds.net

|

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

|

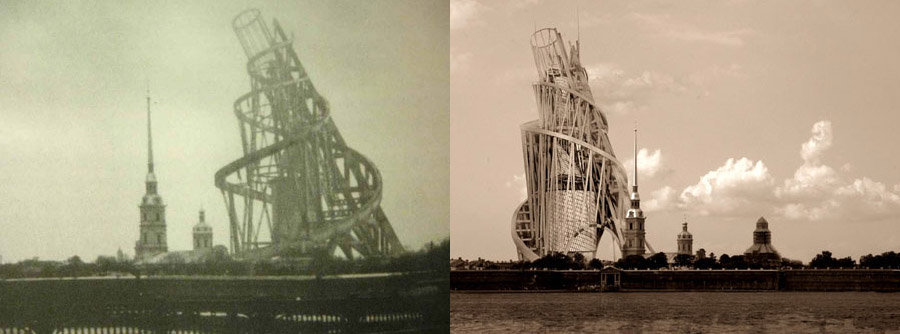

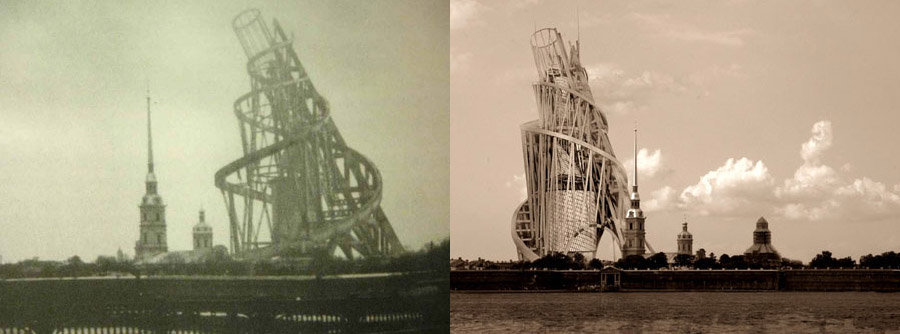

Так как ВХУТЕМАС был, в первую очередь, авангардным учебным заведением,

то в его стенах часто рождались нестандартные и даже утопические архитектурные

проекты. Наверное, самый известный из них это "Летающий

город", ставший дипломным проектом Георгия Крутикова. Архитектор

считал, что в скором времени люди смогут строить в космосе с такой

же легкостью, как и на Земле. Поэтому он разработал проект домов-коммун,

которые будут находиться в воздухе, в то время как на Земле останутся

лишь производственные предприятия и природные заповедники. А чтобы

попасть в дом-коммуну, люди будут использовать специальные летающие

кабины.

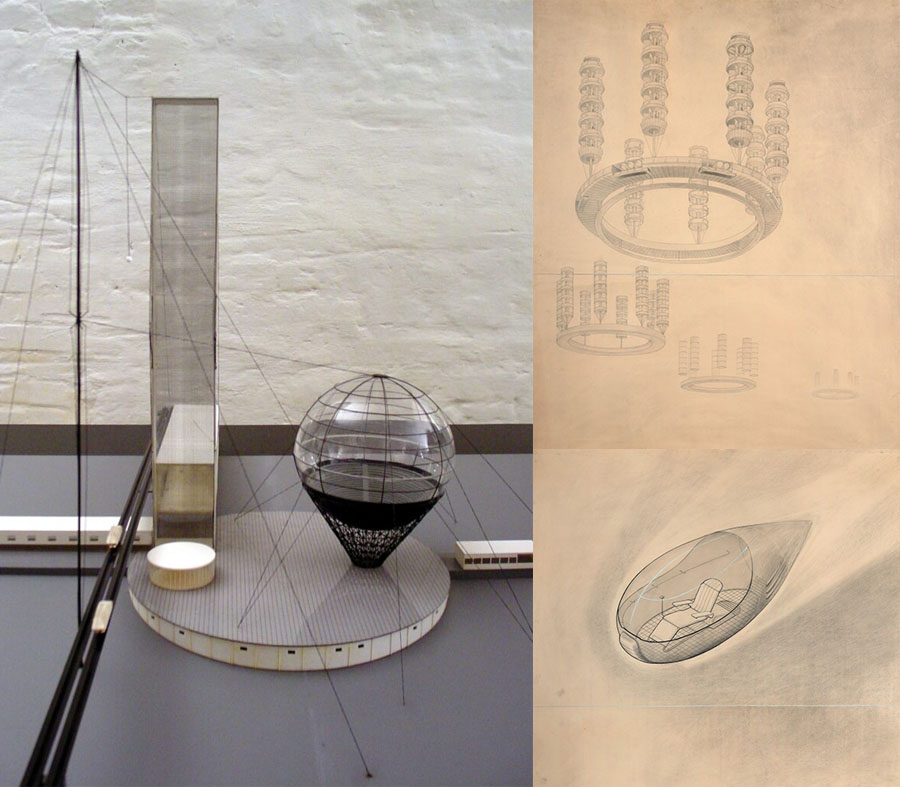

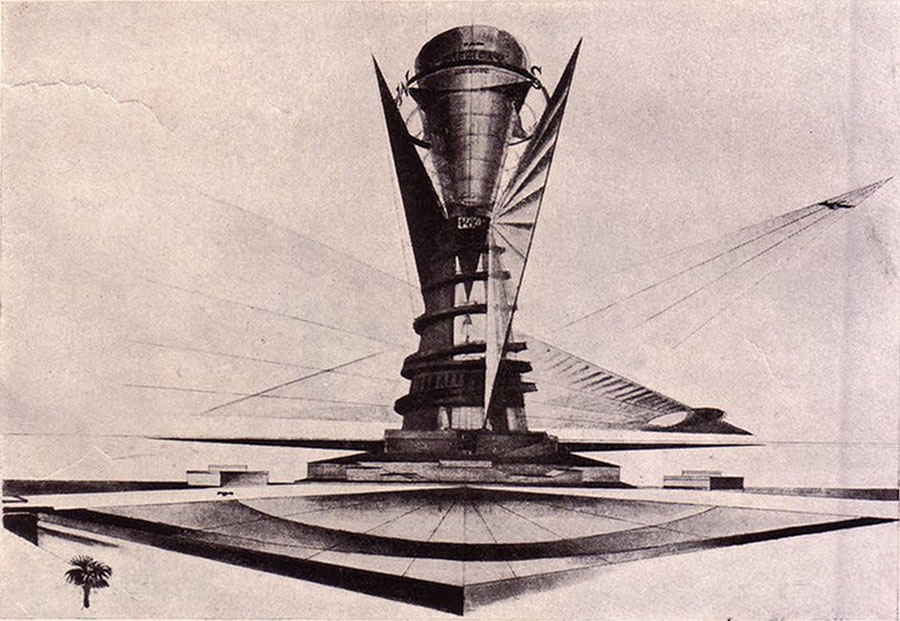

Еще одним нереализованным масштабным проектом стала дипломная работа

Ивана Леонидова, который создал архитектурную концепцию московского

института библиотековедения им. Ленина. Это должно было быть здание

с очень широким функционалом. Кроме архитектурных объемов книгохранилища

и читальных залов, здесь был предусмотрен шарообразный планетарий

и высотные мачты — остановки для аэротрамваев.

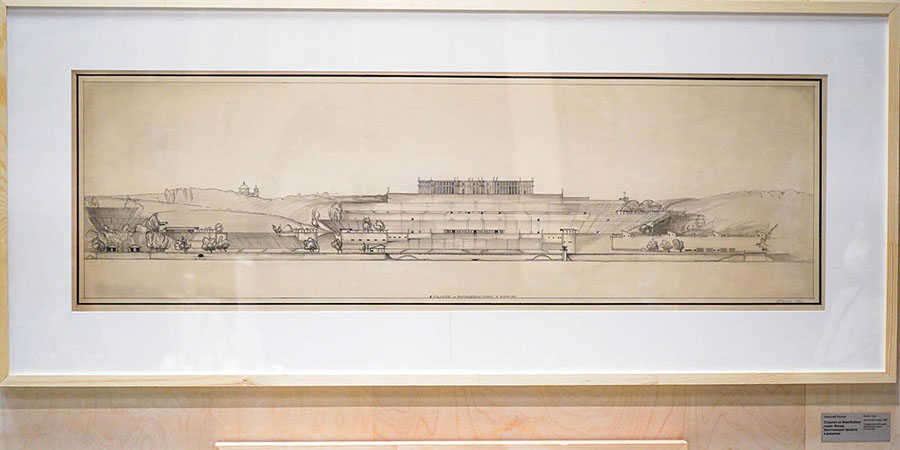

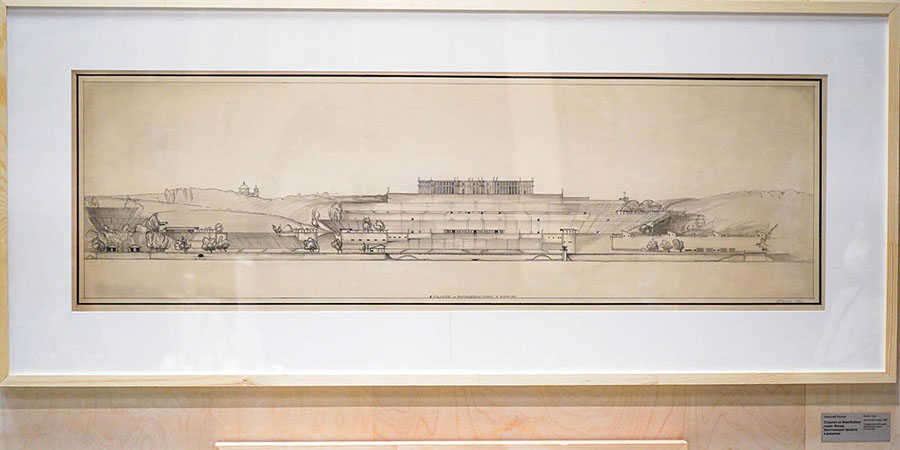

Но некоторые проекты не были реализованы не из-за их утопичности.

Например, строительство масштабного спортивного комплекса "Красный

стадион" началось на Воробьевых горах, но из-за оползней проект

был закрыт.

|

|

Красный стадион. Фото: mos.ru

|

| |

|

|

Концепция Ивана Леонидова. Фото: newsmarhi.ru

|

Летающий город Георгия Крутикова. Фото: culture.ru

|

| |

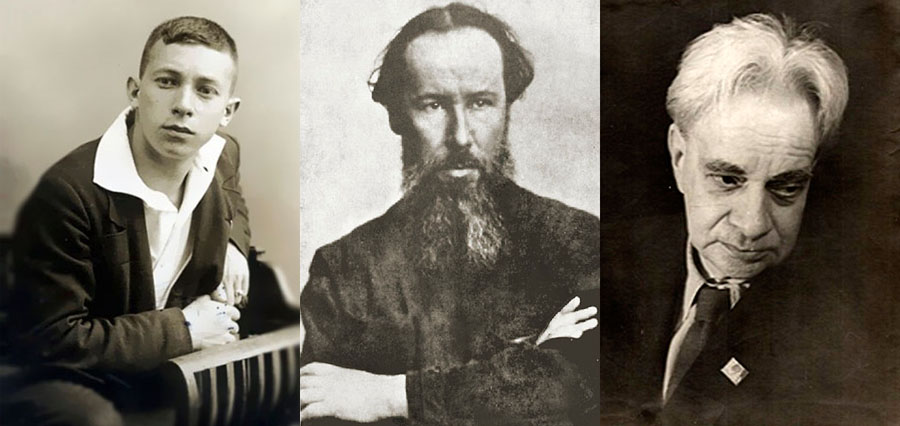

Этапы истории ВХУТЕМАСа во многом связаны с личностями

его ректоров. Первый ректор, Ефим Равдель, был явным сторонником авангардных

течений. При нем обучение студентов во многом строилось на выполнении

ими определенных художественных заказов. Далеко не всем педагогам

и учащимся это нравилось, и по их коллективной просьбе в 1923 году

должность ректора занял Владимир Фаворский.

При нем ВХУТЕМАС переживал свой расцвет. Новый ректор примирил преподавателей

разных взглядов, нашел баланс между художественными и производственными

дисциплинами. Фаворский сделал посещение основного отделения обязательным

для всех студентов и ввел вступительные испытания.

Сменивший его в 1926 году Павел Новицкий сделал приоритетным обучение

на производственных факультетах. При нем в 1928 году заведение получило

статус института, и было переименовано во ВХУТЕИН. Срок обучения пропедевтическим

дисциплинам сократился с двух лет до одного года. Но этот институт

просуществовал недолго. Государство начало требовать от художников

единых целей и средств их достижения, что противоречило принципам

авангардного искусства. И в 1930 году ВХУТЕИН был закрыт.

|

|

|

Ефим Равдель.

Фото: vkhutemas.ru

|

Владимир Фаворский.

Фото © Serge Lachinov (wikipedia.org)

|

Павел Новицкий.

Фото: htvs.ru

|

Сегодня методики ВХУТЕМАСа лежат в основе обучения многих современных

художественных ВУЗов. Но вплоть до конца 1960-х это наследие замалчивалось

по идеологическим соображениям. Затем исследователи начали по крупицам

собирать материалы по истории этого учебного заведения. Значительная

часть материалов хранится в музее ВХУТЕМАСа, находящемся в одном из

корпусов Московского архитектурного института. Кроме того, к юбилею

Музей Москвы подготовил масштабную выставку, которую можно будет посетить

(как мы надеемся) после 15 января 2021 года. В данный момент доступна

онлайн-экскурсия

по выставке.

Статья подготовлена Олегом Сочалиным для ARCHITIME.RU в 2021 году.

|